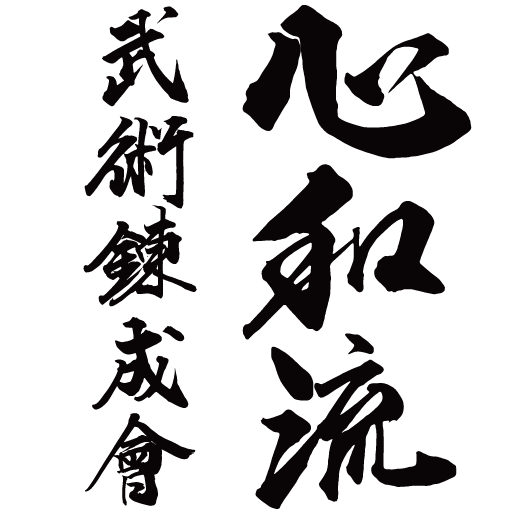

「心」と「和」

心和流の名前の由来を説明させていただきます。

先に申し上げますと、武術は武術であり名前は重要ではありません。

名前に縛られていては武術の本当の姿は見えてきません。

「道(タオ)」を説いた老師曰く「物有り混成し、天地に先んじて生ず。寂たり寞たり、独立して改らず、周行して殆まらず。以って天下の母と為すべし。吾れその名を知らず、これに字して道と曰う。」とあります。

それは混沌としており、天地より先に生まれ、形もなく、ただそれだけで立ち、何物にも依存していない、すべてに巡って働き、この世の母とも言うべきものだ、それを何と呼ぶのか私は知らない、仮に「道」の字をあてよう。そのような意味です。

当流もまた、名前がないと不便なため便宜的に心和流と名付けているに過ぎません。

「武術」が生まれたのは、人類が文字を発明するより遥か古代であり、例えばそれは自分や家族のための食物を奪わんとする外敵を拳で殴って退けるような原始的な行為が武術の起源です。

敵を殴るのは、敵を殴る以外の何事でもなく、それに名を付け何かしらの意味を持たせようとする文化は極めて最近の傾向に過ぎません。

我が国では言霊信仰の影響かすべての技術に名前をつけたがる人が多いです。

殴り方、斬り方、身体操作1つに大層な名前をつけて、少年漫画の必殺技のように有難がって、技の知識をコレクションして喧々諤々口論する。それはそれで平和的で大変よろしいですが、アニメや漫画ならいざ知らず、現実には絶対的に強い流派や強い技など無く、ただ強い人と弱い人、強い状況と弱い状況があるだけです。

武術を修めるというのであれば、流派名や技名にこだわるのではなく、強さとは何か、武術とは何かを自問自答し、日々鍛錬を続けるべきでしょう。

以上の事を踏まえていただき、何故に当流が心和流と呼称するのかについて解説いたします。

第1の由来として、「心」と「和」が武術指導者にとって極めて重要な着眼であるという事です。

武道やスポーツの経験がある方であれば、所属した道場やスポーツ団体の中に一人や二人、人格の破綻した先輩や指導者の顔を思い浮かべることができるかもしれません。

人格破綻とまではいかずとも、俺が一番強いから偉いのだと言わんばかりの傲岸不遜な態度の井の中の武道家は大変多いものです。

武道やスポーツ団体では、まったく稽古や練習に関係のないイジメやシゴキが指導の元に行われ、およそ人を指導するに値しない人間が指導者をしているケースも散見されます。

肉体の怪我は死なない限り時間が経てば癒えますが、心の怪我はほとんどの場合一生癒える事がありません。

人間には心があります、人間を指導する立場の者はそれを何よりも重く心に留めるべきです。

和を以て貴しとなすと引用するまでもなく、「和」も重要です。

和を軽んじる者の周りに人はいません。武術の稽古は相手をしてくれる仲間がいてこそ出来る事です。

幹部と下士官、上司と部下、師範と門人、これら全ては組織や団体が目的を達成するために必要な指揮命令系統上の上下であり、決して人間としての上下ではありません。

例えば軍隊において、兵は死んでもいい人間だから死んでこいと命令して良いわけではありません。それが作戦を成功させるため、ひいては国民の生命と財産を守るために必要であるなら、幹部は兵に死んでこいと命令する義務があり、兵はそれに従う義務があるだけです。それは人間の上下ではなく従うべき義務と役割が異なるだけです。

それを履き違えると人の和は乱れ、本来の目的を達成する事なくあらゆる国家組織団体は腐敗し瓦解します。

指導する立場だから偉いなどという事は無く、師範たるものは門人がいてこそ師範足り得ます。

以上、指導する人間が忘れてはならない「心」「和」の着眼を当流指導者の戒めとして決して忘れる事が無いように流派の名前としたのが1つ目の由来です。

第2の由来は心と和が武術の技術的面においても重要であるという点です。こちらについては稽古の中で説明していきたいと思います。